游戏与历史?

把游戏与历史放在一起,会让很多人觉得不协调和不舒服。游戏这么一种不严肃的儿戏化的媒介,似乎不配与承载一个国家、一个民族的精魂的严肃的“国之重器”的历史相提并论。这两者的结合,似乎天经地义地导向戏说历史的方向;而戏说历史,看起来又是谬误之集大成者。在这种普遍的认识下,专家为游戏说几句好话,就似乎是默许游戏去抹黑、歪曲、戏说历史;而这可能造成的后果,说小了是动摇青少年的历史认识,说大了是破坏民族认同的国本,的确值得群情激愤。

但是,真是这样吗?游戏与历史真就这么不相容吗?笔者作为一名本硕博都在历史系接受训练的游戏研究者,也想分享我的一家之言。

如果我们平心静气地看待自己对于游戏的认识,就会发现“游戏必然戏说/破坏历史” 这个认识的背后,既有对游戏的不了解,也有对历史的不了解。我们认为理所当然的常识背后,往往有许多随着文化基因被我们理所当然地继承下来而未经反思的观念。比如说,游戏=儿戏;比如说,历史只属于庙堂或者博物馆这样“严肃”且“重要”的场景。后者比较容易勘误,因为许多了解史学近些年来新变化的读者,可能都已经知道王侯将相的历史已是过去时;随着史学理论的发展与新文化史的影响,历史研究的重心一直在下移,普通人的生活早已是历史研究所关注的对象。公众史更是把历史能为社会提供的服务与关怀提到了台前;这几年数字人文的潮流,也使得数字技术进入到许多史家的关注范围之中。更不用提最近几年开始的对于文化记忆的研究潮流,更强调了历史并非要被束之高阁的遗产与遗物,而是一个有活力的,与我们的生活,我们的关怀,我们的认同相关的学科。凡是记录了时代脉搏的,都有成为史料的潜力;像游戏这样既可以记录时代之声,又可以创造新鲜文化的媒介,当然更应该,也值得史家的细睹。笔者在清华大学的博士论文《游戏入史》就是这样一个很初步的尝试;但是从学理上来说,游戏完全可以作为一种文化记忆的媒介,一种活态的数字遗产得到更细致的考察。

重新认识游戏

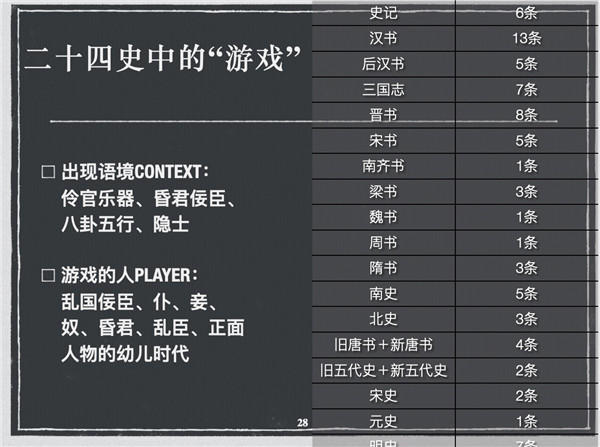

当然,这需要我们重新去看待游戏这个概念。这对于很多人来说是难以接受的,因为将游戏等同于儿戏几乎已经是我们这个文化的本能反应。笔者在2014年做过关于二十四史中的“游戏”概念在何种语境下、由何种人言说、游戏者的社会评价如何的研究,并英文发表在游戏研究年会上。(这个研究的中文版分散在两篇文章里。一篇是收入社科文献出版社的《青少年网络素养读本的》的“理解游戏之力,时代需要新的游戏素养理念”;一篇是收在《离线·开始游戏》中的“寻找游戏精神”。)当时研究的一个核心发现,就是儒家文化对于游戏的概念,包括语词、文化地位、道德评价上,都是贬义的态度。二十四史中游戏的主体——“乱国佞臣、仆、妾、奴、昏君、乱臣、正面人物的幼儿时代”以及资治通鉴中的龙,充分体现了一种针对游戏的文化预判:游戏属于动物层面的行为,从根本上来说要低于文化;游戏的成年人绝非圣贤,甚至都不能算合格的社会成员:君主凡游戏者必为昏君,或本身是番邦蛮王。对中文中与游戏相关的字—例如戏、嬉、玩、耍等字—的词源学分析,也能使我们意识到我们文化中对游戏的认识。我将其概括为“玩物丧志,君子不戏”。

二十四史中的“游戏”

笔者认为,这种对游戏的负面认识和儒家“修身齐家治国平天下”的集体主义倾向是有直接关系的。游戏是非常个人的体验;非玩家往往难以理解玩家对于游戏的执着,因为他们本就处于两个不同的世界。但是,对于一个有集体主义倾向的文化来说,其中的部分个人脱离开儒家的世界,沉浸于游戏的“魔圈”之中是不可接受的;吸引这些人沉溺其中的游戏自然也就是不可原谅的。

中国文化中的另外几支,例如道家和佛家,对于游戏的态度则略有不同。佛教将游戏作为自由的表征,强调佛菩萨“游戏神通”,“游戏度人”,这种态度与古希腊关于游戏的一种看法颇有相呼应之处;道家传统与文人雅士们,则在个人生活的层面具有游戏般的人生态度,并不排斥乐趣与享受,也常有各种雅戏怡情,红楼梦里的诗社、酒令;李杜都写诗赞颂的斗鸡就是其中几例。中国文人达则兼济天下,穷则独善其身。尽管在庙堂之上,他们纵横捭阖,忧国忧民,当他们退回个人的世界的时候,他们当中的很多都是“游戏的人”。例如在文人们生活中处于核心地位的作诗作词,本就是遵循规则,利用有限的汉字,塑造出无限的丰富体验的文字游戏;作诗唱和,则是带有社交性的文人雅戏。古代的六艺,礼乐射御书数,其中大多都具有游戏性,或干脆就是游戏。

古代六艺主题壁画

当我们意识到儒家对于游戏的负面看法是如何遮蔽了我们的双眼时,就会忽然间意识到,游戏绝不是儿戏,而是一种一直在塑造文化的精神性的动力。荷兰历史学家赫伊津哈在他的名作《游戏的人:文化的游戏成分》中提出,就好像我们是智人(Homo Sapiens)一样,我们所有人实际上都是游戏的人(Homo Ludens)。他说,“游戏,是特殊的行为方式,是有用意的形式,是社会功能……我们会尽可能像游戏者本人一样,按游戏的本来面目看待游戏…把游戏理解为生活中的文化因素。”(p.4)那么,游戏在文化中的地位究竟有多重要呢?他这本书的主要观点正在于这段话:“人类社会的重要原创活动从一开始就全部渗透着游戏……文明生活的重要原生力量—法律与秩序、商业与利润、工艺与文艺、诗歌、智慧与科学,都源自神话和仪式,都根植于游戏的原始土壤中”,随后,他还大胆地宣称,不是要把游戏归入文化或者强调游戏的文化性,而是要“把文化归入游戏类别(sub specie ludi)”,要指出“游戏与文化确乎彼此渗透交融……我们的全部意图就是要表明,真正、纯粹的游戏是文明的重要基石之一”。(p.5-6)

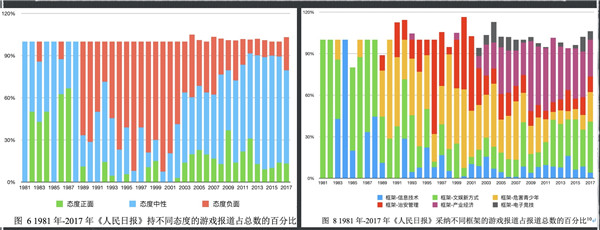

这种观点,与儒家的观点,自然是差了十万八千里远。但是,对于一个习惯了以儒家的消极视角看待游戏的文化来说,我认为我们很应该受到赫伊津哈的冲击。任何一个社会对于任何一种文化现象的理性认识,都应当尽可能地持重、持中、客观,应当能够从两个极端的观点当中作出权衡与选择。笔者在2018年时曾作为“艺术与功能游戏大展”的策展顾问,以及“我们的游戏史”的历史展的策展人,集中梳理了自电子游戏传入中国以来,《人民日报》及其他媒体展现的游戏的社会史。结果也非常令人吃惊:我们今天在讨论的关于游戏的议题,在广度、深度与包容性上,竟然远不如上世纪九十年代关于游戏的讨论。我的同事,北师大的何威老师和清华曹书乐老师联名完成的出色研究(何威,曹书乐.(2018). 从“电子海洛因”到“中国创造”:《人民日报》游戏报道(1981-2017)的话语变迁.《国际新闻界》.),也指出了关于游戏的报道之中反复出现的一些议题,以及报道之中关于游戏的正负面态度的趋势性变化。换言之,在国内媒体上出现的和游戏相关的话语,其中有很多是陈词滥调,绝大部分都是儒家玩物丧志观念的回响,其中夹杂着对于新生技术带来的社会可能性的恐惧。这其中积极的声音虽然一直都有,却远不如消极态度更能占据主流媒体的视线。

《人民日报》关于游戏报道的数据分析

展览“我们的游戏史”

更新游戏素养,为游戏分类

这种状况,对于一个游戏在日常生活中起到重要作用的当代文化来说,当然是没有帮助的。我们太理所当然地排斥游戏了,也太急于消灭游戏了,而这无疑会引起巨大的反弹。越是被社会禁止的事情,对于这个社会的年轻一代来说就越有吸引力。更何况,游戏是人的天性,休闲娱乐权本身也是写在联合国人权宪章中的合法权利。我们既不能,也不应剥夺自身或其他人的游戏权,还因为历史已经证明了这条路走不通:九十年代针对游戏的禁令带来的结果是什么呢?具有文化生产力和创新能力的国产单机游戏产业死亡了;随之而来的是大量网络游戏,文化品位远比单机游戏更低。今天流行的移动游戏,虽有少数精品,但整体在文化品位上又比十年前更低。

笔者想要呼吁的是,作为拥有世界第一大游戏产业的中国,我们对于游戏的认识,应当跟得上游戏创造的巨大产值。我们至少应当学会不再用游戏的大帽子去扣一切游戏,而是能针对性地作出区分。某一本小说出了问题,我们不会禁止孩子们去读书;那么为什么到了游戏身上,状况就应该不同呢?

实际上,游戏产业发展到今天,游戏的品类已经太多样了,许多游戏虽然都被扔在“游戏”的大类之下,其体验却有天差地别。笔者在知乎上近期的回答按照收费模式将游戏分为“作品游戏、消费游戏和赌博游戏”。其中作品游戏是一次收费的游戏,包括了许多电脑游戏和主机游戏,其创作逻辑更接近于“作品”而非“商品”,可以传达良好的历史与文化体验,可以培养群体对于历史的认识,也具有再次利用的潜力,是应当保护和研究的“游戏遗产”;消费游戏是普通的F2P游戏,免费下载,道具收费,是现在最常见的移动游戏形式;消费游戏中核心玩法为开箱子(lootbox)的,可以单分一类,称作“赌博游戏”。最近恰好有一条新闻是关于这类赌博游戏的新闻,很有启发性:

“据英国《卫报》报道,英国数字、文化、媒体、以及体育部门将举证游戏中的‘开箱’元素正在训练未成年人赌博。目前‘开箱’在英国尚未受到赌博委员会监管,如果英国政府将其归类为赌博,就将使所有包含‘开箱’元素的游戏评级提升为18+。” 英国会这样治理正是因为这类“游戏”实际上引发了大量亲子矛盾和家庭纠纷。近期国内的一些游戏相关的恶性社会新闻,其中的“游戏”就是赌博游戏。这类游戏的文化内容只是“一层皮”,实质是一套靠几率与消费陷阱来拉动玩家充钱的数值体系;这类游戏中所有的系统,无论是故事或社交,都是为了这套数值体系服务的。在这样的游戏当中寻找历史表现与历史体验,自然是缘木求鱼。笔者无意为这类游戏辩护;这类游戏能够作为活态数字文化遗产的可能性,以及它们在文化方面可以被再次利用的可能性也非常低。像这样不断在造成恶劣社会影响,同时又不具有历史与文化潜力的游戏,确实应当治理,甚至应当作为赌博系统得到单独的管制;但我们不应将它们与作品游戏混淆,也切不能因噎废食,以赌博游戏去理解所有游戏。

而这也导向了笔者想呼吁的第二个观点,即我们应当建立起对游戏的清醒认识,并积极地利用和发挥它对于人的影响力。无论是游戏化、功能游戏、严肃游戏、现实弥散游戏,这些理念与实践都是在试图积极地利用游戏对于人的吸引力,但游戏的潜力并不止于此。实际上,游戏不仅是本世代最新,最具包容性的数字媒介,也是一种具有强烈吸引力与影响力的创造性媒介,更是一种能够创造与培养文化认同的强力媒体。游戏可以训练特定的技能和技巧,但功利化的使用方式往往不能发挥出游戏的最大价值。游戏真正能发挥作用的领域,是在精神与文化的创造性领域,是在影响人们观念和认同的理念领域。但这一方面的探索,由于大多数人游戏素养的限制带来的观念限制,在目前仍非常不足。

历史教育、历史真实与游戏

当我们更新了关于游戏的认识,再看游戏与历史的结合能带来何种积极影响的时候,也许首先想到的就是利用游戏进行历史教育。这种思路又可以细分为两种:为了历史教育的目的单独开发游戏,或是利用现有的游戏来进行历史教育。这两种思路,实际上都不容易实现。前一类做法做出的游戏往往流于艰涩而使玩家失去了玩游戏的动力;后一类做法在实践当中会遇到很多困难。我们重点讨论后一种做法。

篇首所说的历史圈前辈的核心观点其实就恰好是第二种做法的一个典型评论:“难道你们指望孩子通过打游戏学到真实的历史?不重视历史、不读历史固然可悲,只想或只能通过打游戏学历史岂不更可悲!”这正是不熟悉游戏的人在想到游戏与历史教育结合时的一种常见误区。我们不会让孩子直接去看小说和散文而不上语文课,也不会直接丢数字给学生而不经过数学课的辅导;那么,我们为什么要认为游戏自己就应该独立地起到教育作用呢?

要为了教育的目的利用游戏,当然应当配合上一套教育的系统,就好像我们在语文课上会通过一套教育系统来引导孩子理解文学作品的微言大义一样。再成功、再严谨的历史游戏,也不是为了课堂教学或学生自学的目的开发的。我们利用每一种媒介,都应当发挥它形式上的特点,才能把它利用得最好;而从根源上说,游戏本身依赖于玩家的互动,游戏在设计时也一定要给玩家的行动及其后果留出叙事或机制上的空间,如此才能让游戏的可玩性得到充分的发挥。具体到历史游戏上,这就意味着游戏不能够像书本和电影一样,把所有历史信息和线索不经改动地灌输给玩家;玩家需要有所动作,而这就会对历史状况产生一些改变。游戏不是历史模拟软件——也没有一个模拟软件能够完整模拟出人类历史丰富的变量——在游戏当中寻找百分百的历史真实是另一种缘木求鱼,也是没有意义的。

尽管史学界重视历史真实,也通过勤奋而繁琐的工作追索历史的“真相”,但绝对的历史真实总是“那个崇高的梦想”(that noble dream)。我们所使用的史料是千百年前和我们一样的普通人留下的生活或工作的痕迹,它也可能有错误,被误解,被伪造;在科技创造出时间机器,让我们可以返回过去之前,我们并不能百分百地保证,我们根据史料所推测出的真相,就是绝对的“历史真实”。对真实的追寻是必要的也是重要的,但这是一段永远要根据新出现的证据来复核结论的一直“在路上”的艰苦旅程。若史家都不能保证百分百的历史真实,游戏又怎么能表现出,又为什么要追求百分百的历史真实?

游戏在历史方面的价值,本身就不在于对历史的“表现”、“折射”或者“再现”上。游戏真正的价值,是它能够通过互动来使人“创造”、“验证”和“认同”。游戏的核心是动作;为了这些动作能产生意义,游戏创造了一个空间;而历史游戏中的动作因此而可以带来玩家对于游戏所述历史时代的基于实践的深刻认识。换言之,游戏可以为我们提供一个细节上虽不完全精确,但却能让我们在某种程度上与时人心灵相通的历史实验室。这是现实中的历史学家只能凭借给予学识的想象做到的;但游戏却能让玩家不仅限于想,还可以行动起来。

这方面的范例当然数不胜数。《刺客信条2》的场景在文艺复兴时期的意大利,游戏的机制又是动作冒险,这就带给玩家在16世纪有人活动的活生生的古迹当中飞檐走壁的独特体验。游戏的开发商育碧并没有开篇就用繁琐的历史知识令玩家无聊,而是从一开始就通过有吸引力的故事主线使玩家能置身于繁华而混乱的威尼斯,并通过各种任务和人物来让玩家逐渐熟悉历史上的威尼斯。游戏当中还按照现实设置了一些古迹和历史信息,当玩家在游戏当中攀爬遇到的时候,就会自动收到玩家的笔记本中,感兴趣的玩家可以以这些历史信息为线索,去了解真的文艺复兴时代。像这样拥有一些经过考证的历史知识,同时又具可玩性的游戏,应用于历史教育时仅需搭配一些简单的规则。例如,师长完全可以让学生去玩游戏,然后让学生针对游戏中体验到的社会、经济、文化形态,结合真正的史料来写小论文进行反思;也可以让学生针对其中的一些历史要素进行进一步考证;当然也可以布置一个挑错的练习,让学生去考证游戏当中表现出的历史与史书上的历史有何区别;对于年纪较小的学生,还可令其自由创作,根据游戏中的体验和史书的引导,写“如果我生活在文艺复兴时的威尼斯”之类的小作文……这只是几个抛砖引玉的方向,重要的是,应当让游戏发挥自身特点,让它成为一个历史行动的实验室,从而配合上现有的教育体系,补学校历史教育不够生动,学生对于历史没有兴趣也缺乏认同的短板;而不是强迫游戏成为历史课本,做它作为一个互动媒介从一开始就不擅长也轮不到它来做的信息灌输的工作。

笔者2015年时在清华曾做过一个历史游戏化的教学实验,在45分钟的标准课堂时间内,让选修世界史课程的本科生分为两组,利用史料找出真实航线经过的港口,并在《大航海4》这个游戏里在限定时间内航出哥伦布与达伽马的历史航线,最后再进行反思。这个课堂活动兼具了团队合作、史料阅读与检索、进行历史实验并得出结论,以及史学理论反思的四个层面,教学效果与课堂气氛都非常好。尤为令笔者印象深刻的是其中一组同学的发言:

“以前我们学习历史时,总觉得历史是写定的、是注定发生的;但今天我们组在游戏中一再尝试,一再失败……最后也没想到真能在规定时间内发现新大陆,我觉得主要还是靠那阵碰巧的海风……我想哥伦布当年发现新大陆时,也许也是同样的偶然和必然结合的状况。”

这段发言令人振奋,正是因为它直击传统历史教育的阿基琉斯之踵——对学生历史感的培养。给学生读再多书,讲再多史料,甚至放再多电影,也比不过一个好游戏能带来的在历史场景中行动的机会。当然,不是所有游戏都能达到这样的效果;但我们在前面说过的“作品游戏”当中,有许多都是可以搭配上这样的游戏规则,来重新为历史教育发挥作用的。笔者不揣浅陋,分享这些案例,也正是为了推进社会对于游戏的认识,以及希望能吸引更多历史界的专业学者与教育者来思考:我们究竟可以怎样利用游戏,来推进、培养、创造和开拓我们关于历史的认识?

如果由一个外星观察者来写我们这个时代的历史,在这段历史中,游戏一定会作为我们文化突出的象征物而拥有一席之地。游戏记录了之前时代的历史精神,生成着当下关于历史的理解,也创造着未来的历史认识。游戏绝不仅仅可以应用于历史教学;游戏与历史的结合几乎是无缝贴合的。它既是史料,是历史认识的实验室,又是创造未来历史的工具。

(作者简介:刘梦霏博士,历史系出身的游戏研究者+游戏化设计师,现为北师大数字媒体系讲师,中华电子游戏研究协会(Chinese DiGRA)理事,游戏的人档案馆(Homo Ludens Archive)创办人。)